【生命力徵文】:不遺憾了 - 陳筱文

2024 年度,台灣公益聯盟舉行了「生命力徵文」,

希望透過在台灣各角落的故事,激勵更多人、也將這些渺小卻動人的故事分享給大家。

這次,我們會透過創作者的作品發想及溫暖的文字,

探究這些努力生活、讓每個生命發光發熱的人生故事。

創作者:陳筱文

作品:不遺憾了

創作發想:

自幼因視網膜剝離,視力僅存光覺與粗大影像。

個性細膩敏感,能以非視覺感官洞察身邊人、事、物的變化。喜愛閱讀散文類書籍與小品。寫作風格質樸。在心理系與社工系的薰陶下,發現每個個體是一個個精彩的故事所拼湊而成。主張善良與正念的態度生活。

我覺得「學習音樂」這件事對我來說是有趣且波折的過程。萬事起頭難!困難的開始不一定會漸入佳境。過程中不斷嘗試,可能往好的方向發展,也有可能因失敗而放棄。不論結果是什麼,都是值得記錄的一段回憶。想要訴說自己的故事。一路跌跌撞撞,在跌倒與站起來之間徘徊。想要鼓勵自己,這一切我已盡力。

-

二十多年前,家裡迎來第一架電子琴。年僅五歲的我,每回從鋼琴老師家回到家。每天練習著老師教導的曲目作業成為日常,同時把玩著這個小玩意兒不同按鍵機關內發出的節奏聲響。這一切,為我的音樂生涯開啟序幕。

每週兩小時的個別課教學與 YAMAHA 團體教學,母親總在旁陪伴。細心的記錄老師交代的回家作業與練習注意事項,並協助我重新製作放大字形的樂理教材。失明前,可用微弱視力視譜彈奏。對我來說,練琴過程還算輕鬆愉快。在團體班內可達中上程度。在唱跳與遊戲間,我喜歡大家一起同樂的感覺。

七歲參加人生第一場鋼琴比賽。自知僅有彈出所有的旋律,缺乏對音樂的想法與情感表達,當然未獲任何獎項。年幼的我順從父母的期望與要求,對音樂沒太大興趣但也不至於反感。不久,我擁有一部自己的鋼琴。這聽起來是一件很美好的事。

小學二年級,因視網膜剝離失去視力。學習鋼琴並未因此而終止。我已無法視譜彈奏,只能以聽覺的方式學習。轉換過程還算適應。老師將每首曲目錄製逐句教學,以便我回家練習。我覺得困難的部分是複雜的和弦較不容易聽出,且需要較多時間練習與熟記樂譜旋律。

這項才藝使我在學校增加了許多表演機會,也參與了幾場老師舉辦的獨奏、合奏發表會。感受到獲得掌聲是快樂的。但是,課業壓力較重時無法挪出練琴的時間。我曾經質問母親:「為什麼讓我學習鋼琴?」每週兩小時的課程加上每日半小時至一小時的練習,對我而言已是沉重負擔。尤其是無法順利彈出較複雜的音形。琶音與大幅度音程跳躍的位置無法掌握等,內心的挫折難以言喻。每次的身體狀態不盡相同,有時彈起來很輕鬆愉悅,彈錯率極低,有時老師驗收作業時卻錯誤百出。

當初學習鋼琴時,母親希望視力不便的我能夠將此技能視為生活苦悶時調劑身心與紓解壓力的好夥伴。明眼人行動自如,心煩意亂時可到戶外散心,希望我遭遇人生不如意時,身邊有「音樂」陪伴。母親的旨意對於小小年紀的我暫時沒辦法體會。

進入升學導向為主的國高中階段,挪出多餘時間練琴是困難的。沒有打算前進音樂班的我,只能停止學琴。時光跳轉至大學階段,逐漸適應學業與生活安排的我決定再次踏入鋼琴的懷抱。

再次學習的感覺似乎不相同了。脫離青少年的個性風暴期,能夠懷抱著另一種心境練習每首曲目。即使碰到困難的不分也不再害怕,且樂在其中。可惜的是,大學三年級因雙主修課業加重,我又再次放棄音樂了。這架鋼琴變成了最昂貴的置物區,上面堆滿各種物品。這幾年我幾乎沒有碰過它。直到搬家前一刻,新家的空間無法放置鋼琴,只好忍痛割愛。我竟沒有一絲捨不得的感覺。

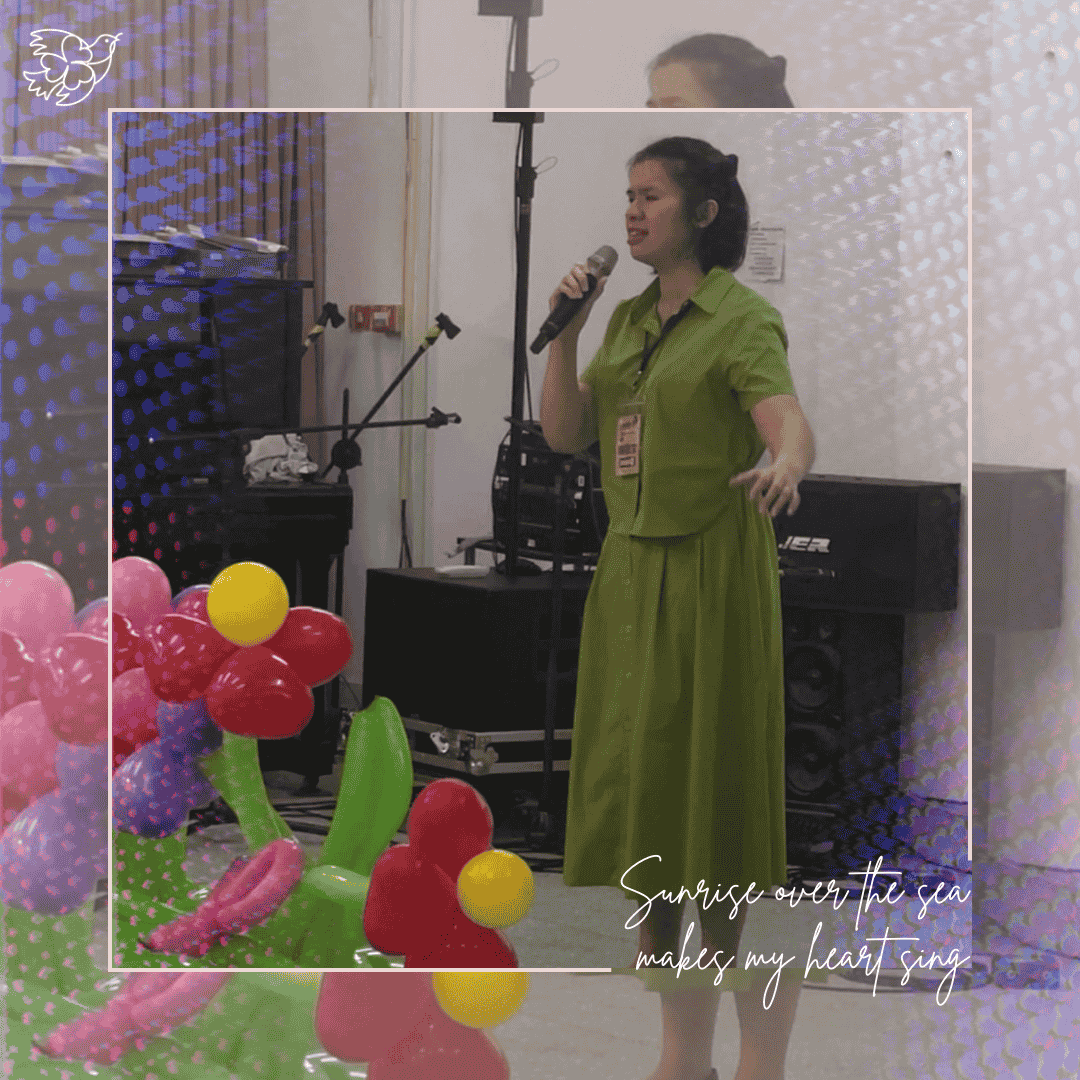

就業一段時間,瀏覽一些歌唱節目。因此對歌唱產生興趣。朋友推薦我參與無伴奏人聲樂團,能夠以不同方式參與音樂是一件幸福的事。在安養院公益演出中,長輩們的鼓勵與掌聲是我們最大的動力。記憶中在內湖的一場演出,一位行動不便的阿姨,聽完我們的歌聲,緩緩的走到我們身邊告訴我們她有多麼感動。這一刻,我覺得練習過程雖然辛苦,一切都值得的了。

參加合唱團三年,也許是該突破的時候。編曲是我的下一個目標與夢想。於是,我進入音樂基金會的流行鋼琴班學習基礎樂理,重新沉浸於音樂世界,為平時一成不變的工作增添樂趣。感謝父母從小耗費時間、金錢與精力栽培我學習音樂。這都是讓我可以發展第二興趣的養分。